自動運転レベル4とは? 技術の進化と日常生活への影響について解説

自動運転とは、車の運転時に人間が行う認知や判断、操作を電子制御が代替するものです。そのレベルは6段階に分けられており、自動運転レベル4以上が普及すれば、日常生活にも大きな変化があると期待が寄せられています。

今回は、自動運転レベル4の概要をご紹介しつつ、現在の国内外の自動運転の開発の進捗について詳しく解説します。

目次

自動運転レベルとは

自動運転は、技術の進歩度合いに応じて0から5までの6段階のレベルで定義されています。SAE(米国自動車技術者協会)によって策定された6段階の自動運転レベルが国際的な指標となっていますが、各国で独自の基準も設けられており、日本では国土交通省が基準制定を担っています。

| レベル | 車両の名称 | 特徴 | 運転主体 |

|---|---|---|---|

| レベル0 | 運転支援なし | 運転者がすべての操作を実行する状態 | ドライバー |

| レベル1 | 運転支援 | アクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかが部分的に自動化された状態 | ドライバー |

| レベル2 | 部分運転自動化 | アクセル・ブレーキ操作とハンドル操作の両方が部分的に自動化された状態 | ドライバー |

| レベル3 | 条件付運転自動化 | 一定の条件下で完全な自動運転が可能だが、緊急時システムからの要請があった場合は運転者の介入が必要な状態 | ドライバー |

| レベル4 | 運転自動化(限定領域) | 一定の条件下で完全な自動運転が可能な状態(運転手の介入は不要) | システム |

| レベル5 | 完全運転自動化 | 条件なく完全自動運転が可能な状態 | システム |

大きな転換点となるのが、レベル2からレベル3への移行です。レベル3からは運転の主体が人間からシステムへと変わり、事故時の責任所在も大きく変化することになります。日本では現在レベル3までが実用化されており、政府は2025年を目処にレベル4の社会実装を目標として、責任問題を含めた法整備や道路インフラ整備を進めています。

自動運転レベル4の特徴

レベル3から運転の主体がシステムに変わると解説しましたが、本格的な自動運転といえるのはレベル4からです。レベル3では緊急時にドライバーの対応が必要ですが、レベル4ではシステムが自律的に対応するため、規定された道路環境や気象条件のもとであれば、ドライバーの操作や前方の注視は不要となります。

そのため、ドライバーは走行中でもテレビの視聴やスマートフォンの利用、読書や食事、デスクワークなどのさまざまな活動が可能になり、移動時間をより効果的に活用できる新しいライフスタイルが実現できると予想されています。

自動運転レベル4の日本での活用方法とは?

自動運転レベル4は、物流や公共交通、観光業などが抱える問題を解決へ導くとともに、車に乗り物以上の新しい価値を付与するものとして期待が寄せられています。

一般自動車やトラックでの活用

自動運転レベル4の普及でもっとも大きく影響を受けるのは、人流と物流です。レベル4への移行により、自動車専用道路のような特定の路線、あるいは市街地のような低速走行地域などでは、一般乗用車のドライバーは乗車しているだけで目的地まで到着し、乗車中は自由な時間を過ごせるようになります。

物流への影響は特に大きく、長距離トラック運転手の負担軽減や運行コストの削減に大きく貢献し、深刻化する人手不足の問題の解消につながるでしょう。高速道路などではレベル4の完全自動運転を活用し、一般道路では高度化された自動運転レベル3の機能を用いることで、より安全かつ効率的な人流と物流が実現可能となります。

限定エリア内での移動媒体としての活用

自動運転は公共交通や観光業にも大きな影響を与えるものとなるでしょう。巡回バスやタクシーなどの公共交通が無人化できれば、シャトルバスや観光地巡回バスがより安価かつ広い時間帯で運行できるようになるうえ、高齢化や過疎化によりドライバーの担い手がいない地域での交通手段としても活用できます。

ただし、自動運転を公共交通へ利用するためには、安全に対する厳格な規制と管理体制が必要です。事故などの緊急時に迅速な対応ができる体制を整えなければならないうえ、地域住民の理解を得ることも大きな課題となります。

自動運転レベル4の導入サービス例

自動運転レベル4はすでに日本各地で実証実験や走行デモンストレーションが行われており、実用化に向けて本格的に舵を切りつつあります。

- 【トヨタ】公道で国内初の「レべル4」

トヨタは、ソフトバンクとの合弁会社モネ・テクノロジーズを設立し、お台場に建設中の次世代アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」の周辺道路で国内初となる公道での自動運転レベル4のサービス導入計画を進めています。現在は自動運転レベル2で運用しており、2025年以降にレベル4への移行を計画しています。 - 【ホンダ】2026年に自動運転タクシーサービスを開始予定

ホンダは、米ゼネラルモーターズの自動運転開発部門であるクルーズと共同で、配車から決済までをスマートフォンアプリで完結できる自動運転タクシーサービスを計画しています。2026年初頭のサービス開始を目指していますが、カリフォルニア州で起きたクルーズの自動運転車両事故の影響により進捗が遅れているようです。ホンダとクルーズの事例は、自動タクシー実用化の難しさを物語っています。 - 【T2】トラックの完全自動運転化を目指す

トラックの自動運転化において先頭を走るのが、三井物産と人工知能開発を手がけるプリファードネットワークスの共同出資で設立されたスタートアップ企業、T2です。T2は2024年5月に新東名高速道路の駿河湾沼津SAから浜松SA間に設けられた自動運転車優先レーン約116kmを完全自動運転で走破しました。今後はさらに走行区間を拡大し、将来的には完全無人輸送を目指しています。 - 【BOLDLY株式会社】民間初のレベル4の運行許可を取得

鹿島建設株式会社は、ソフトバンクを親会社に持つBOLDLY(ボードリー)と共同で、大規模複合施設の羽田イノベーションシティ(HICity)内において自動運転レベル2でのバスの定常運行するかたわら、HICityと羽田空港間のルートで自動運転レベル4での走行実験をおこなっています。2024年6月には、東京都公安委員会と東京空港警察署から自動運転レベル4にて同ルートのバス運行の許可を取得。民間企業主体の事業においてレベル4での運行が許可されたのは、この例が初となります。

海外での自動運転レベル4の開発状況は?

海外ではすでに自動運転レベル4のサービスが展開されている地域があります。欧州ではこれまで着々と開発を進めてきたドイツが、アジアでは中国が自動運転の中心的存在となっています。

中国の状況

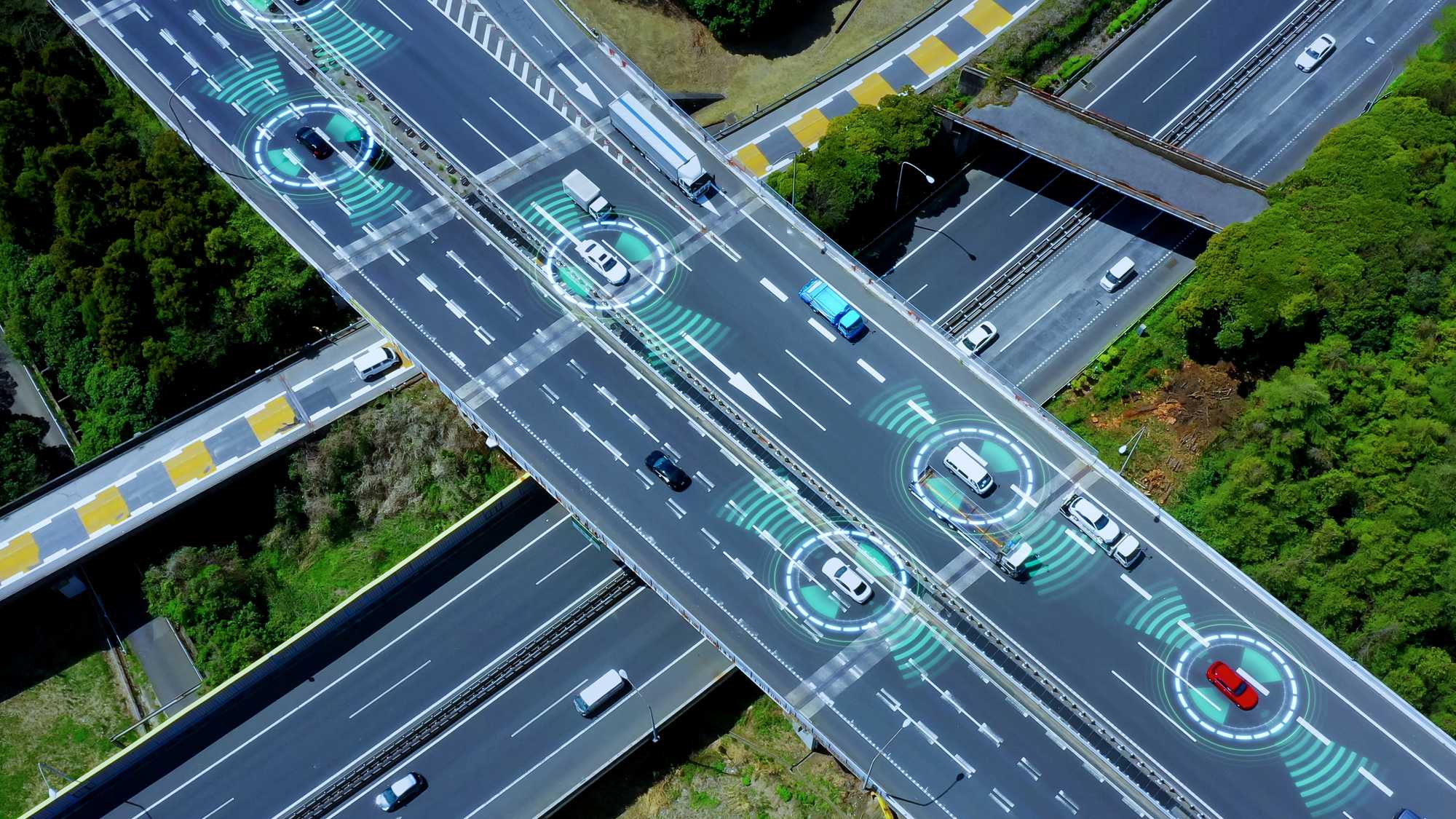

自動運転の世界的なリーダーは中国です。ウィーン条約やジュネーブ条約に加盟していない中国は国際規制の影響を受けないため、中国政府の許可を受けた企業であれば公道や高速道路での自動運転試験が認められています。さらに中国では国策として電気自動車や自動運転の開発に力を入れていることもあり、政府の支援を受けた百度(バイドゥ)が現在、各都市で数百台規模の自動運転タクシーを運行中です。中国の大都市ではすでに自動運転が日常化しつつあります。

アメリカの状況

州ごとに法律が異なるアメリカでは、自動運転の取り組みも州によって大きな差があります。以前から自動運転実験が活発に行われていたアリゾナやカリフォルニア、テキサスなどでは、Google系列のウェイモやゼネラルモーターズのクルーズなどが主体となって、レベル4の完全無人タクシーやシャトルバスを運行しています。現在は30以上の州が自動運転を認可していますが、統一された基準がないため、州をまたぐ運行には制限があります。

ドイツの状況

欧州における自動運転のリーダーはドイツです。欧州各国に先駆けて2017年にレベル3、2021年にはレベル4の実用化を可能とする道路交通法改正案を成立させました。2024年にフォルクスワーゲングループのMANトラック&バスが、自動運転レベル4を搭載したトラックで10kmにわたるアウトバーンの初走行を実現しました。また、ハンブルクでは2025年を目処に大規模な自動運転シャトルバスの運用も計画されています。

自動運転レベル4が普及するとどうなる?

日本で本格的に自動運転レベル4が普及するようになれば、日常生活はどのように変わるのでしょうか。

ドライバー不足が解消される

ドライバーの人手不足は日本における深刻な問題です。特にトラックドライバーに関しては、需要が増加する一方、過酷な労働環境にも関わらず低賃金であることにより、慢性的な人材不足が顕在化しています。2030年には輸送能力が現在から30%以上不足するとの予測も立てられるなか、自動運転レベル4による無人のトラックやバス、タクシーの運転が実現すれば、物流や公共交通における人手不足の大きな改善が期待できます。

交通事故削減に繋がる

自動運転は、交通事故削減にも寄与するでしょう。運転支援機能の高性能化などの理由により近年は減少傾向にあるものの、交通事故は未だ多く発生しており、2023年は交通事故件数30万7,930人のうち死亡事故件数は2,618件、負傷者は36万5,595人に達しています。

死亡事故の原因は、その大半がドライバーの不注意と交通ルールの無視です。自動運転レベル4が普及すればヒューマンエラーは起こらないため、交通死亡事故も大きく削減されるでしょう。

渋滞が少なくなる

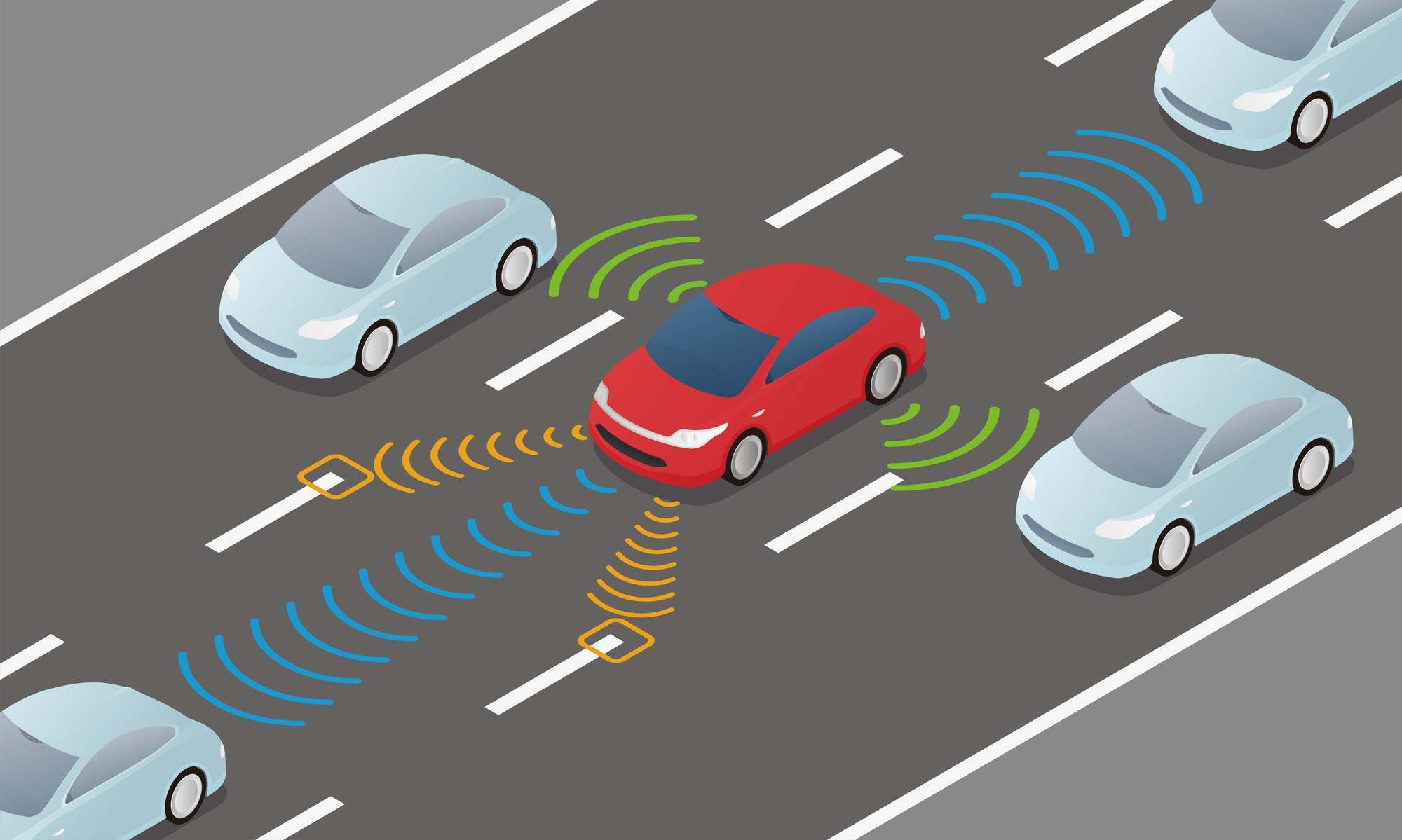

自動運転は渋滞の緩和にも効果があります。特にトンネルや高速道路の上り区間、下り坂から上り坂にさしかかる「サグ部」は無意識に速度低下が起こる場所であり、渋滞の一因となっています。自動運転であれば速度と車間距離を保ちながら自律走行するため、サグ部が原因となる渋滞の緩和が期待できるでしょう。

一方、都市部では自動運転車両と非自動運転車両が混在することでかえって渋滞を引き起こすともいわれており、その対策として信号や渋滞監視などの交通システムと自動運転との協調も必要になると考えられています。

環境への負荷が軽減される

自動運転は環境負荷の軽減にもつながると期待されています。渋滞削減に加え、車の無駄な加減速操作が減少することで、燃費の向上やCO2の削減が見込まれます。特にトラックは、自動運転により車間距離を詰めた状態での隊列走行ができれば、空気抵抗低減により高速道路での大幅な燃費の改善が可能です。

カーシェアの利便性が向上する

カーシェアと自動運転を組み合わせると、カーシェアの利用範囲も広がります。一定路線で無人車両を巡回させれば、駐車ステーションに車を受け取りに行く必要がなくなり、路線内ならどこでもスマートフォンで呼び出せるうえ、乗り捨ても可能です。

近い未来で自動運転レベル4の実用化は近い

日本の自動運転開発はトヨタやホンダが中心となり、海外の自動運転技術開発企業とも連携しながら、2025年の社会実装に向けて官民一体で準備が進められています。その取り組みのなか、車における技術進化の本質は、利用者の利便性の向上と安全性の確保にあります。自動運転技術の向上は、より快適で安心できる社会の実現に寄与するものであり、1日も早い社会実装が期待されています。 トヨタでも様々な最新サービスの導入を進めており、自動運転レベル4が日常的に実用化される日もそう遠くはないでしょう。